こんにちは、ダンナです。

皆さん、赤ちゃんの泣き声に悩まされていませんか?

- 何をしても泣き止まない

- 何で泣いているのか分からない

- どこか悪いのか心配

今回の記事では、「赤ちゃんの泣き声」について調べた結果をまとめました。我々と同じように、泣き声で困っている方の一助となれば嬉しいです。

一緒に育児を楽しめるよう学びましょう!

可愛い赤ちゃんのために頑張るぞ!

※ミルク代やおむつ代のためにアフィリエイトリンクを貼っています。入用でしたらで構いません。当サイトのリンクからご購入いただけますと幸いです。この記事を更新するやる気と原動力になります。何卒よろしくお願いいたします。

はじめに~なぜ泣き声の聞き分けが大切なのか~

赤ちゃんは言葉を話せないため、「泣くこと」が唯一のコミュニケーション手段です。

新生児期は特に、泣く理由がわからず戸惑うママ・パパも多いことでしょう。我々もそうです。

しかし、ある時から泣き声には一定のパターンがあり、理由ごとに音の高さや泣き方に違いがあることが、近年の研究や経験から明らかになってきています。

泣き声の違いを意識的に観察することで、赤ちゃんの要求や不調を早期に察知でき、育児への自信にもつながります。 「泣くたびに不安になる…」という方にこそ、この記事が安心と理解のヒントになることを願っています。

僕らも「あ、これうんちだな~」とか段々分かってきました。

泣き声の種類とかで、なんとなく分かってくるものです。

赤ちゃんはなぜ泣くの?基本的な理由を知って楽になろう

赤ちゃんが泣く理由はさまざまですが、日常的に起こる理由には一定の傾向があります。特に新生児期〜生後3か月ごろまでは、以下のような原因が多く見られます。

何事も「まずは相手を知る」ことで未知が減り、「とりあえずやってみよう」と思えることで、慌てない、焦らない、しんどくならないというメリットがあります。オススメです。

空腹を知らせるため

最も一般的な理由のひとつが「お腹がすいた」です。間隔が短い泣き声で、リズムよく激しく泣く傾向があります。授乳後に泣き止むことが多ければ、空腹が原因と判断できます。

おむつが濡れている

おむつの濡れによる不快感も、泣く原因になります。この場合、不機嫌そうに「ぐずるような声」で泣くことが多いです。おむつを替えるとすぐに機嫌が良くなるのが特徴です。

眠い・疲れた

眠気による泣きは、グズグズした泣き方が長く続くことがあり、抱っこで揺らすと落ち着くことも。寝ぐずりは赤ちゃんの個性にもよるため、毎回同じとは限りません。これには長く悩まされました。

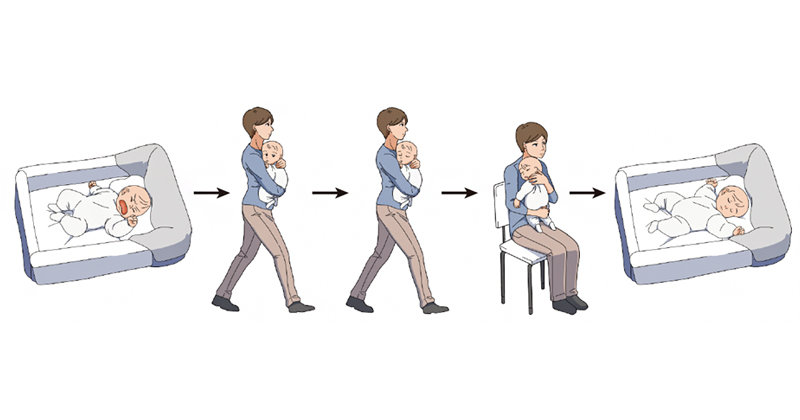

これの解決方法として、明らかに眠そうなのに寝ない場合は、抱っこして歩くことをオススメします。

以下は理化学研究所による「赤ちゃんの泣きやみと寝かしつけの科学」に関する記事です。

暑い・寒いなどの不快感

室温や服装が合っていないと、体の不快感から泣くことがあります。この場合、泣き声自体に強い変化はないものの、汗や手足の冷たさなど外的要因で判断します。

抱っこしてほしい・寂しい

赤ちゃんは抱っこされることで安心を感じます。目が合った直後に泣き出したり、抱き上げるとすぐ泣き止む場合は、スキンシップを求めている可能性があります。

これが分かるようになると、同じ泣き声でも「寂しいのぉ?」と猫なで声になります。可愛くてたまらないからです。

泣き方の違いでわかる!主な泣き声のパターン

育児に慣れてくると、赤ちゃんの泣き声に「違いがある」と気づく親御さんが増えてきます。僕たちだけではないので、経験による「たぶんこれ~」は、信ぴょう性を増しました。

以下に、主な泣き声のパターンをまとめました。文献や経験によりザックリ整理したので参考にどうぞ。

空腹時の泣き声の特徴

「ンナー、ンナー」と間隔の短い泣き声で、リズミカルに強く泣くのが特徴です。授乳を始めると泣き止み、満足すると眠ることもあります。

眠たいときの泣き方

ぐずぐず・うとうとした状態での泣き方で、断続的に弱く泣くことがあります。抱っこやおしゃぶりで眠気に入ると、自然に落ち着くことが多いです。

痛みや不快感のある泣き方

甲高く、急に大声で泣き出すような場合は注意が必要です。お腹の張りや体の痛み、発熱などが疑われます。長く泣き続ける場合は、小児科の受診を検討しましょう。

甘えたい・構ってほしいときの泣き声

短く繰り返すような声や、目を見ながら泣くことも。このタイプは、抱っこや話しかけで落ち着くことが多く、赤ちゃんの「心のサイン」といえる泣き方です。

理由がわからない泣き方(黄昏泣きなど)

夕方に決まって激しく泣く「黄昏泣き」は、原因不明ながら多くの赤ちゃんに見られる現象です。ホルモンや神経の発達段階が関係しているともいわれています(※現在も研究中)。

【余談】Dunstan Baby Languageというのもあるらしい…。

調べたところによると、Dunstan Baby Languageという理論があり、泣き声は基本的に5パターンしかないという研究もありました。

泣く前の発音で聞き分ける手法で、調べた限りだと一番簡単&当たっている気がするので、別途記事にして紹介します。乞うご期待(?)

実際のママ・パパの声「泣き声で何がわかるようになった?」

赤ちゃんの泣き声の聞き分けは、最初は難しく感じるものです。しかし、多くのママ・パパは育児の中で少しずつ慣れていき、「音の違い」や「タイミングのパターン」から判断できるようになると話しています。

SNSの声

育児ブログやX(旧Twitter)、InstagramなどのSNSでは、「お腹がすいている時は叫ぶような泣き方」「抱っこのときは甘えるような声」といった具体的な声が数多く共有されています。 特に第2子以降の育児では「泣き声で何を訴えているかわかるようになった」という意見が見られま。

ダンナとヨメの体験談

声のトーンや泣き方などもありますが、仕草や顔の様子などを複合するとより高い精度で理解が出来ることが分かりました(学術論文ちっくな言い回し…)。

たとえば、お腹が空いている時は富士山みたいな口の形になるな~とか、おならの時は顔を真っ赤にして険しい顔をしていたな~とかとか…。よ~く観察すると、何を欲しているのか分かってくるようになります。

泣き声を記録しよう~育児日記のすすめ~

赤ちゃんの泣き声を聞き分ける力を育てるには、記録をつけて日々の傾向を見える化することが効果的です。簡単な育児日記やメモアプリで十分なので、毎日少しずつ続けることが大切です。

我々はその時何があったのか~をメモするに留めていますが、余力があれば以下のような記録もオススメ。

泣いた時間・泣き方・対応と結果を記録

以下のようなフォーマットで記録することで、「この時間はお腹がすいて泣く」などのパターンが見えてきます:

- 日付・時刻

- 泣き方の特徴(例:短く激しい/ぐずぐず/甲高いなど)

- 対応内容(授乳、おむつ替え、抱っこなど)

- 結果(泣き止んだかどうか)

日々の変化を知るヒントに

赤ちゃんの成長に伴い、泣き方も変化していきます。定期的に記録を振り返ることで、発達のサインや体調不良の予兆にも気づきやすくなります。

オススメアプリ「ぴよログ」

我々が使っている育児記録アプリは「ぴよログ」です。

共有して記録が付けられるので「そろそろミルクかな?」「もしかしたらウンチ出てないのかも?」など、日々のデータを基に考察して、育児ができます。大人が二人、真面目に考えれば乗り越えられると信じてる…。

授乳や排泄の記録だけでなく、そのときの感想・メモ的なことも同時にできるため、非常に助かっています。夜中に何があったのかとかを共有するのにも優れている…。

このアプリを基に作成しているのが育児奮闘記です。もしよければコチラも一読ください。

AIアプリやベビーガジェットで泣き声を分析

近年では、赤ちゃんの泣き声を解析して理由を推定するAIアプリやガジェットが登場し、忙しい育児をサポートする手段のひとつとして注目されています。

おすすめアプリ紹介(パパっと育児)

最近ではアプリで泣き声を分析してくれたりもします。

我々は無料で使える「パパっと育児」というアプリを使用し始めました。先日から使い始めたばかりなので、使用感は「お~まあイイ感じ~」程度のレビューしかできませんが、経験則的にも概ね正しい結果が出ます。

このアプリでも育児の記録が可能なのですが、我々は「泣き声診断」のみ活用しています。

活用時の注意点と限界

とはいえ、こうしたツールはあくまで補助的なものであり、すべての赤ちゃんに完全に適用できるわけではありません。このアプリでは分析しきれない理由で泣いていることもしばしばあります。

泣き声の違いは個性が大きく、解析結果に頼りすぎず、自分の観察と感覚も大切にしましょう。

新生児期は泣くのが仕事~心配しすぎないためのヒント~

生後まもない赤ちゃんは、1日の大半を「泣くこと」と「寝ること」で過ごします。泣くこと自体が体の機能や感情を発達させるプロセスであり、「泣く=異常」と考える必要はない…と悟りました。

以下は、「NPO法人キッズドア」のコラムです。ダンナはこれに救われましたので併せてご覧ください。

以下は、厚生労働省によるリーフレット「赤ちゃんが泣き止まない-泣きへの理解と対処のために-」です。探せば色々と助けとなるものは多いのですが、如何せんその情報を探すのが大変…。育児で大変な中ですが、流し読みで構いませんので読んでみることをオススメします。

赤ちゃんの1日は「泣くこと」で成長する

泣くことで肺が鍛えられ、表現力や自律神経の発達も促されます。特に新生児期は1日で2〜3時間以上泣くことも普通とされています。 このため、泣くこと自体を過度に心配せず、赤ちゃんの様子を見ながら落ち着いて対応することが大切です。

「泣き止まない=異常」とは限らない

授乳やおむつ替えなどの基本的なケアをしても泣き止まない場合でも、それが必ずしも病気や異常とは限りません。 赤ちゃん自身が一時的に感情の整理をしているだけの場合もあります。自分のせいと責めず、少し距離を置いて深呼吸する時間も必要です。

我々の愛しのエケチェンも5~10秒ほど泣いて、泣き止む。と言うのがあります。最初の内はすぐに抱っこしていましたが、「あらあら、どうしたのかしら」レベルで身構える方が精神衛生上よいと思います。

泣き声の聞き分けに慣れるには時間がかかる

泣き声を聞き分ける力は、一朝一夕では身につきません。偉そうなことを言っていますが、いまだに「なんで泣いてるのぉ?!」となるときがしばしば!

赤ちゃんと過ごす時間の中で少しずつ慣れていくものです。完璧を求めず、成長とともに理解が深まる過程を大切にしましょう。

自分を責めないことが大事

「泣き止ませられなかった」「理由がわからない」と思い詰めるママ・パパは少なくありません。しかし、誰にでも迷いはあるという前提で、自分を責めるのは禁物です。 育児はトライ&エラーの連続です。赤ちゃんもあなたも日々成長しています。

睡眠不足がつづくと、つい責めてしまいがちですよね(経験談)

パートナーと情報共有しよう

泣き声の聞き分けに関しても、パートナーや家族との情報共有がとても重要です。例えば「この泣き方は眠い時だったよね」と共通認識を持てると、心の余裕が生まれます。 育児日記やアプリでの共有もおすすめです。

ぴよログは本当に便利です!是非オススメ!!

泣き声だけで判断しない!他のサインにも注目

泣き声は大切な情報ですが、それだけで赤ちゃんの状態をすべて把握することはできません。「泣き声+他のサイン」をあわせて観察することが、より的確な理解につながります。

表情・手足の動き・授乳や排泄の状況などと併せて観察

以下のようなポイントも合わせて観察することで、赤ちゃんの状態を総合的に把握できます。

- 表情:しかめっ面、笑顔、視線の動き

- 手足の動き:バタバタしている、じっとしている

- 授乳量・回数:満足そうに飲んでいるか

- 排泄の状態:うんち・おしっこの回数や色

これらの観察を積み重ねていくことで、泣き声との関連性も見えやすくなり、育児に対する安心感が深まります。

産後のメンタルケアも重要

赤ちゃんの泣き声が続くと、ママやパパの心にも大きな負担がかかります。特に産後の母親はホルモンバランスの変化により、情緒が不安定になりやすく、「泣き声=ストレス源」になってしまうこともあります。

あのヨメがびっくりするほど不安定だったなぁ

泣き声に過敏になる「産後うつ」リスク

公益財団法人 日本産婦人科医会によると、出産後の女性の10%前後が「産後うつ」を経験するとされています。泣き声に強く反応してしまったり、自己否定が続く場合は、心のケアが必要なサインかもしれません。

周囲に頼ることの大切さ

つらいと感じたときは、育児支援センターやかかりつけの産科・小児科、自治体の育児相談窓口などを活用しましょう。家族や友人に「手伝ってほしい」と声をかけるのも、自分を守る大切な行動です。

医師に相談するべき泣き方とは?

多くの泣き声は心配のいらないものですが、中には病気や異常のサインである可能性もあります。以下のような場合は、早めに小児科を受診しましょう。

医師に相談した方が良い泣き方の例

- けいれんを伴っている泣き方

- 泣き声がかすれて弱々しい(特に生後まもなく)

- 高熱や嘔吐を伴う激しい泣き

- あやしても全く泣き止まず、数時間以上続く

- 生後1か月未満で明らかに苦しそうな泣き方

上記のような場合は、自己判断せず小児科や夜間救急の相談窓口に連絡しましょう。

まとめ|泣き声はコミュニケーションの第一歩

赤ちゃんの泣き声は「困らせるため」ではなく、気持ちや欲求を伝えるための大切な手段です。聞き分けることは最初こそ難しく感じますが、少しずつパターンが見えてくるようになります。

泣き声に耳を傾けることは、赤ちゃんとの信頼関係を築く第一歩です。完璧である必要はなく、日々観察を続けながら、親子で成長していける時間を大切にしてください。

本記事で紹介した内容が、皆さんの育児生活を少しでも穏やかで安心なものにする助けになれば幸いです。

育児中の方へオススメしたい記事

平和に過ごすための便利アイテム~おむつ代・ミルク代~

消化に最も良い「Eあかちゃん」で、便秘やガス溜まり予防!

我が家はまず、ミルクを変えたことで改善しました。生まれたての乳児は消化器官が思っている以上に未発達なので、より体に優しいミルクに変えてみることをオススメします。

とはいえ、母乳に勝るものはありません。母乳量を増やすために搾乳器を使うことにしました。最初は少しずつしかでていなかったのに、最近は母乳の量が増えている気がします(データが揃い次第、記事にします)。

母乳量を増やしつつ、乳腺炎予防!「ピジョン さく乳器」

夜中、パートナーに哺乳瓶で与えてもらいつつ、自分は搾乳器で乳腺炎対策と言うことが出来るのでオススメです。

もしかしたら、おむつの相性が悪いのかも?「グーンプラス おむつ」

おむつの種類も重要。実は我が子、おむつの不快感で泣いたことはほぼないくらいに、グーンのおむつに助けられています。

コメント