こんにちは、ダンナです。

2022年以降、注目の高配当ETF「グローバルX米国優先証券ETF(PFFD)」のパフォーマンスが低迷し、分配金も減少傾向にあります。

なぜPFFDのリターンが振るわず、かつ配当も減っているのか?

本記事では、金利環境の変化・ETFの構造的な特徴・金融セクターへの集中リスクなど、複数の観点からその理由をわかりやすく解説します。

また、今後の投資判断に役立つポイントや2025年の利下げ局面の可能性についても、最新のデータをもとに考察していきます。

あくまでも個人が必死に調べただけに過ぎないので、話半分に読んでもらえると嬉しいです(とはいえ、なるべく一次資料を基に調べています)。

※アフィリエイトリンクを貼っています。赤ちゃんのミルク代やおむつ代等にしますので、「参考になった!」「面白かった!」と思っていただけたら当リンクからご購入いただけると嬉しいです。収益や使い道については毎月報告しています。

PFFDとは?特徴と基本情報をおさらい

PFFDの基本情報

「グローバルX米国優先証券ETF(PFFD)」は、米国の優先株式(Preferred Stock)を広くカバーするETFで、毎月分配・高配当利回りを特徴としています。

主な特徴は以下の通り:

- 【銘柄数】200以上の米国優先株に分散投資

- 【セクター比率】金融セクターが約70%超

- 【配当頻度】毎月分配型

- 【戦略】ICE BofAの優先株指数(ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index)に連動

ただし、優先株は債券に近い価格変動特性を持っており、金利上昇局面に弱いという性質があります。

【参考記事】

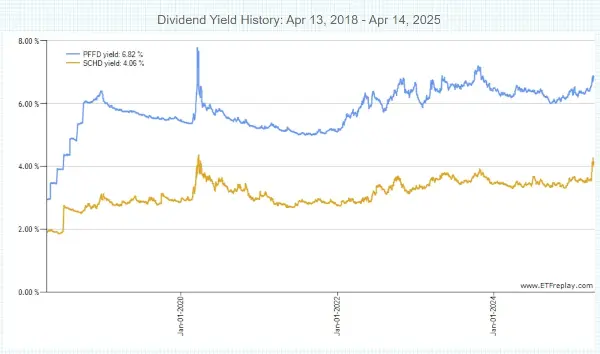

配当利回りの推移(PFFD vs SCHD)

以上はPFFDと何かと話題なSCHDの分配金推移を示すチャートです。SCHDにした理由は特にありませんが、高配当株と対比させた方が面白いと思いました。

これを見る限り、流石に優先株ETFということもあり高配当株ETFのSCHDよりも高い分配金利回りを維持しています。しかし、先述したとおり金利上昇局面や発行体の信用不安などに敏感であることには注意が必要です。

株式市場と債券市場の相関関係(PFFD and SPY / TLT)

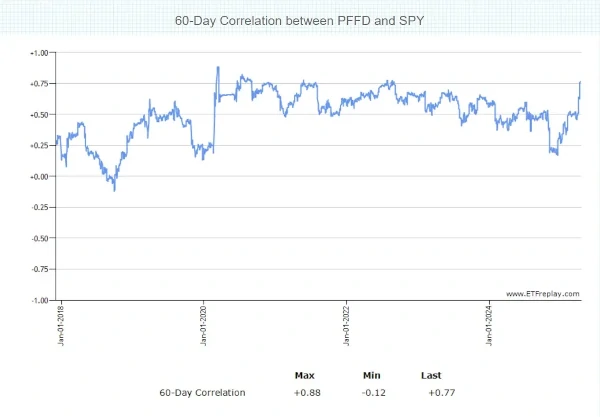

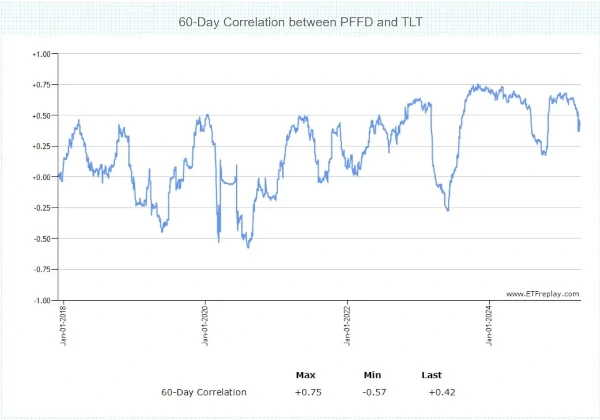

PFFDとSPY/TLTの相関チャート

PFFDとSPY/TLTそれぞれの相関のチャートです。これにより、株式と債券のどちらの性質に寄っているのか見ることが出来ます。

| ペア | 最近の相関 | 傾向 |

|---|---|---|

| PFFD-SPY | +0.77 | 非常に強い正相関。PFFDは株式と同じような動き。 |

| PFFD-TLT | +0.42 | 中程度の正相関だが、過去には逆相関にもなる不安定さ。 |

株式的な面が強い局面ではSPYとの相関が高まりやすい

企業の信用リスクや株式相場全体のボラティリティが大きいとき(リスクオン・リスクオフで大きく相場が振れるとき)は、PFFDとSPYの相関が高まったり、共倒れ気味の動きをする場面が増えます。

債券的な面が意識される局面ではTLTとの相関が一時的に高まる

例えば、中央銀行の大規模な利下げ・金融緩和が見込まれる局面だと、債券(TLT)が上昇すると同時に優先株も「配当利回りが相対的に魅力的になる」として買われ、正相関が高まるケースがあります。

相関の振れ幅が大きいのは「優先株=株式と債券の中間」ゆえ

経済環境や金利・政策動向、信用スプレッドの変化などが複合的に影響するため、一貫して株式的に動くわけでも、一貫して債券的に動くわけでもありません。

そのため、相場環境の変化(特に景気サイクル・金融政策・信用不安)によって、SPYともTLTとも相関が大きく変動する場面があります。あくまでも優先株は株式と債券の中間な存在であることが見えます。

PFFDのパフォーマンスが低迷している理由とは?

理由①:FRBの急速な利上げで価格が下落

2022年から始まった米国の急速な利上げ政策(5%以上)により、長期債券や優先株などの金利感応資産が大きく下落。

PFFDに含まれる多くの優先株は固定金利型で構成されているため、金利が上昇すると相対的な利回りが見劣りし、価格が下落する傾向があります。

優先株の「デュレーション」が長めであるため、金利上昇のインパクトを大きく受けやすい。

この構造的な性質により、PFFDは株式市場が上昇基調でもNAVが戻りにくい状態が続いています。

理由②:金融セクターへの過度な依存

PFFDは金融機関の発行する優先株が7割以上を占めており、このセクター集中が2023年の地域銀行不安時に大きな下押し圧力になりました。

特に、シリコンバレーバンク破綻などの影響で、投資家心理が冷え込み、信用スプレッドが拡大。金融銘柄への売りが加速し、ETF全体の評価額に悪影響を及ぼしました。

金融機関の収益悪化により、優先株の配当維持も難しくなってきています。

理由③:インデックス連動型ゆえの柔軟性のなさ

PFFDはインデックスを「完全に再現」する戦略のため、個別の市場状況や銘柄リスクを無視して投資を続ける仕組みです。

その結果として、

- 流動性の低い銘柄でも組み入れられる

- 高リスク銘柄も保有せざるを得ない

- 市場環境の急変に対応しにくい

といった弱点があります。

特に優先株市場では、売買スプレッドが大きい銘柄が多く、コストがかさみやすいのもマイナス要因です。

配当が減少しているのはなぜ?

原因①:発行体の業績悪化で配当余力が低下

優先株の配当は「固定」であるものの、企業の財務状況が悪化すると停止されることもあります。

実際、2023年には米国の一部銀行が配当を停止。特に信用格付けが低い銘柄ほどそのリスクが高く、ETF全体の分配金も抑制されました。

これにより発行体の業績悪化が原因で配当余力が低下し、PFFDにおいても分配金が低下していることが推察されます。

原因②:固定金利型優先株の比率が上昇している可能性

PFFDのポートフォリオ全体を見ると、変動金利型優先株の割合は2023年時点で約23.7%とされています。しかしながら、運用報告書などから推察するに、金利上昇局面においては、固定金利型優先株は市場金利の上昇に柔軟に対応できず、結果として基礎収入が減少する可能性があります。

PFFDはその分配金スムージング機構により、株価や基礎となる収入の変動を平準化し、安定した分配金の支払いを目指しています。しかし、固定金利型優先株の比率が上昇することで、収入源全体の収益性が金利上昇に追随できなくなり、内部留保(リザーブ)の枯渇などを招く恐れがあります。これが原因となり、将来の健全な分配金支払いを維持するために、分配金の見直しや減配が繰り返されているのではないか、と考えられます。(あくまで推察の域を出ないものの)

[PFD]:https://globalxetfs.co.jp/content/files/ir/PFFD_investment_report.pdf

分配金の決定要因は複合的ですべて推察の域を出ません!

単純に株価に合わせて分配金を調整しているだけかも!

今後の展望と投資判断

2025年、利下げ局面でPFFDは復活するか?

マーケットでは、2025年にかけて75〜100bpsの利下げが予想されています。優先株は金利低下局面に強いため、PFFDの価格上昇も期待できます。

実際、過去の利下げ局面(例:2019年)では、PFFDの価格が3ヶ月前から平均+8.2%上昇しています。

ただし、インフレ率が高止まり(2024年3月CPI:3.5%YoY)しているため、利下げのスピードは緩やかになる可能性も。

分散投資によるリスク低減がカギ

今後、PFFDのようなETFを選ぶ際は、以下の点に注目するのがポイントです:

- セクター分散(金融以外の組入比率確認)

- クレジット格付け別の構成

- 固定 vs 変動金利型の比率

- 経費率とスプレッドの水準

特に、エネルギー・公益などのディフェンシブセクターの優先株を多く含むETFや、アクティブ運用型の優先株ファンドも今後の選択肢として検討できます。日本でも優先株ETFの選択肢が増えてほしいなぁ…。

参考記事

まとめ:PFFDは今後どうすべきか?

PFFDは、かつて「安定した高配当ETF」として人気を集めましたが、現在は構造的な課題と市場環境の変化によって難しい局面にあります。

今後、2025年以降の金利低下・規制変更により復調の可能性はありますが、以下のような投資戦略の見直しも検討しても良いかもしれません。

- セクター分散型ETFとの併用

- クレジット格付けに注目した分散投資

- 固定金利型比率の低い優先株ETFの検討(PFFV)

- 一部を債券・高配当株にリバランス

優先株ETF=安定という神話が崩れつつある今、投資家としては「中長期での成長と安定をどう確保するか」が問われています。

まあ、今は高金利な状況なので、既に持っている人は売却して変動金利のPFFVとかにシフトせず、保有したままの方が良いのかも…?とも思います。

理性的に考えた後に、最終的には腑に落ちるやり方で良いと思います。私はそのまま保有するつもり。

~おむつ代・ミルク代にしますので何卒…!~

金利の世界は面白いな!と思った書籍です。今の日本人は必読だと思っています。

インデックスファンドの歴史について小説調で読める良書。すごい面白い。インデックス投資を行うなら必読とすら思います。インデックスファンド最強神話を唱える人たちは、ぜひその神話が正しいのか確認するために読んで欲しい。

書籍はとくに…と言う人へ、いろはすは如何でしょうか…。すみません、良いものが思いつかずいつもこれ…。

以下で収益の報告をしています。

コメント